Homemaking bukan sebuah pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi sebuah lingkungan untuk ditata dengan hati yang terbuka.

Akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk memberi perhatian lebih akan rumah. Setelah senin-jum’at adalah hari-hari padat dengan segala aktivitas workout maupun mendampingi anak. Sabtu bagiku menjadi hari ganti seprei, menyusun pakaian, memasak/membuat stok, baking, berkebun, hari beres-beres rumah atau sekedar membaca novel atau buku. Sabtu bagi banyak orang memang hari yang ditunggu dan menyenangkan.

Sabtu juga hari memikirkan ulang untuk mempersiapkan pekan berikutnya. Beres-beres menjadi perang terbuka antara pikiran dan mental. Sebagai Ibu dengan tiga anak cowok memikirkan ratusan barang mana yang perlu ditata serta mana yang perlu di buang, dipikirkan secara bersamaan. Meski tampak remeh, pekerjaan membereskan menjadi pekerjaan yang membutuhkan pikiran. Jadi wajar saja jka ada seorang ibu lambat merapikan rumah atau menjadikan pekerjaan rumah adalah beban sehingga untuk menambahkan kerjaan ‘memikirkan’ bagaimana rumah bisa nyaman versi kita saja sudah tak sempat. Bahkan hingga di titik, menjadi cuek yang penting bersih dan cukup tertata.

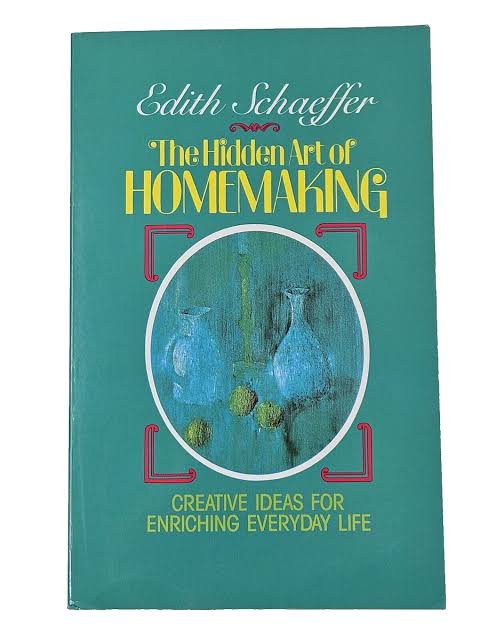

Hingga pada fase, tak menyadari barang-barang yang ada di rumah. Barang yang berbulan bulan teronggok di garasi dan gudang pun tak ingat bahwa perlu saatnya di declutterring. Posisi ibu masa kini serba salah, antara beresin rumah sekedarnya atau tanpa sadar memiliki standar rapi dan aesthetic sesuai tampilan sosial media. Ada sebuah literatur klasik, terbitan 1900-an karya Edith Schaeffer, yang berjudul “The Hidden Art of Homemaking” memberikan gagasan bahwa rumah adalah pelabuhan yang nyaman untuk kita bisa melepas topeng dunia. Bahkan menata rumah tangga adalah bentuk seni tinggi dilakukan atas nama Tuhan. Ekspresi wanita terdalam yang menceritakan jiwa kita pada tampilan rumah.

Poin-poin dalam buku Edith :

- Setiap orang adalah seniman. Edith beranggapan bahwa kita semua sebenarnya memiliki dorongan kreatif untuk menata rumah dengan versi nyaman menurut diri kita sendiri. Kita bisa mengekspresikan kesenangan kita tanpa perlu belajar khusus seni.

- Rumah sebagai ‘museum hidup’. Edith mengajak kita untuk paham fungsi rumah namun tak melupakan keindahan fungsi tersebut yang layak menyentuh jiwa penghuni rumah. Ada kehangatan, romantisnya hidup, warna dan komposisi rumah yang membawa kedamaian, kebersihan dan keindahan dengan cara yang paling sederhana. Sehingga jika kita masuk rumah, bukan kesumpekan karena banyak barang, atau kesan mewah tapi tak berjiwa. Namun sebuah rumah terasa hangat dan damai. Tentu versi masing-masing kita berbeda untuk menerjemahkan tentang arti ketenangan sebuah rumah.

- Rumah sebagai sarana ekspresi sehari-hari. Ada tugas-tugas rutin yang membosankan, akui saja hal ini sering hadir di hati Ibu, hehe. Aku juga merasakan bagaimana rutinitas menjadi penghalang kita untuk sadar akan tujuan. Tujuan kita ibadah kepada Allah, sehingga melakukan dengan hati pekerjaan rumah menjadi ibadah karena menyenangkan suami dan anak, para penghuni rumah, atau tamu yang berkunjung. Aktivitas rutin seperti cara membereskan kamar, mengganti gorden, mengelap debu lemari, menata dengan hangat ruang keluarga, memperhatikan estetika meja makan, memberi aroma rumah yang menyegarkan.

- Membuat anggota keluarga merasa diterima dan dicintai. Rumah adalah pelabuhan akan lelahnya jiwa menghadapi dunia di luar sana. Ada ruang dan waktu untuk kita siap menerima anggota keluarga dan tamu yang hadir untuk merasa kehadiran mereka dirumah bisa kita hargai, mereka tak merasa terintimidasi namun mereka terinspirasi untuk menciptakan ruang nyaman versi mereka. Rumah adalah portofolio Ibu untuk bisa mewariskan bentuk ideal sebuah rumah, bukan dalam bentuk fisik saja, namun jiwa yang hidup bagi anak-anaknya.

- Saat masuk rumah, keterlibatan seluruh indra bisa tersentuh. Dari aroma rumah, masakan, roti yang sedang dipanggang, aroma kopi yang menyegarkan, musik yang diperdengarkan, dekorasi yang rapi dan memiliki seni serta penggunaan kain yang ada dirumah.

- Pendidikan melalui lingkungan rumah. Anak-anak belajar makna keluarga, belajar akan keindahan, keteraturan, dan kasih melalui lingkungan tempat tinggal mereka. Melibatkan anak anak dalam agenda keluarga, seperti menciptakan rumah yang penuh ‘seni’. Secara tak langsung kita mengajarkan anak akan hal-hal baik dan mulia di kehidupan yang singkat ini.

Sebenarnya Edith Schaeffer meski tulisan di bukunya sudah sejak tahun 1971 tapi masih sangat relevan di kehidupan modern kita. Kita merasakan hidup yang serba instan, waktu terasa singkat, hingga kita mengabaikan estetika domestik. Aku jadi teringat saat aku berada di pedesaan negara Scandinavia. Rumah di sana sederhana namun indah dan cantik. Kecil namun tak melewatkan unsur rumah sebagai ruang keluarga yang hangat. Ajaibnya masih banyak menemukan pasar dimana produk-produk buatan rumah tetap menjadi tradisi. Edith mengajak kita untuk lebih banyak “mempercantik” kehidupan dan rumah yang kita tinggal. Sehingga tak satupun barang terlewat untuk diperhatikan.

Nah, banyak ternyata ya tugas Ibu ya, ga hanya rumah beres tapi membawa jiwa di setiap aktivitas dan menyampaikan ‘pesan’ tersembunyi untuk keluarga di setiap sentuhan barang-barang. Dan aku selalu merapal kalimat, “yakinlah bahwa lelah kita itu bernilai di mata Allah”.